Am 29. August 2025 hörte ich im gesellig fröhlichen Kreis meiner geschätzten Nachbarschaft überhaupt erstmals vom „Schlump“. Bemerkenswert zudem der Ort unseres gemütlichen Nachbarschaftstreffens, der Garten am Haus des Dr. Hans Herbert Grimm. Dessen Nachfahrin, zugleich die heutige Bewohnerin, war unsere aufmerksame Gastgeberin. Sehr schnell wurde mir nahegelegt, dass meine Unkenntnis des Romans „Schlump“ eine Bildungslücke darstellt, welche ich zu schließen hätte. Die Hausherrin drückte mir sogleich ein Exemplar des Romans in die Hand und damit wurde mir dieser deutliche Hinweis sogleich zum Auftrag, welchen ich beim Aufschlagen des Buchs mit Begeisterung ausführte.

Dabei ist die Geschichte des „Schlump“ vielen interessierten Altenburgern, aber auch weiteren Menschen in etlichen Ländern bereits bekannt, denn sie wurde auch ins Englische übersetzt und mindestens im englischsprachigen Raum verkauft. Mit dem Autor Dr. Hans Herbert Grimm selbst beginnt die Erzählung, denn sie trägt reichlich autobiographische Züge. Und wiederum der Autor, außerhalb der Schlump-Geschichte, beschert uns auch ein ungeklärtes Ende, worauf im gleichfalls sehr gut geschriebenen Nachwort des Literaturkritikers Volker Weidermann eingegangen wird.

„Schlump“ reiht sich ein in eine Vielzahl von Anti-Kriegsromanen, welche nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht wurden. Die Spanne reicht von Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ bis zu Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“. Erstmals erschien der „Schlump“ im Jahr 1928 in Deutschland und bereits im Folgejahr in den USA und in Großbritannien. Der Autor war in Altenburg Lehrer für Deutsch und Französisch. Aus seiner gutbürgerlichen Existenz heraus entschied er seinen Roman „Schlump“ unter dem gleichnamigen Pseudonym Schlump zu veröffentlichen; als Schutz vor möglichen Negativwirkungen auf seine berufliche und soziale Stellung und auf seine Familie.

Im Jahr 1933 war die Deutsche Studentenschaft als Dachverband der studentischen Vereinigungen treibend bei den Bücherverbrennungen, welche ab dem 13. April dieses Jahres einsetzten. Dazu, mit Unterstützung der NSDAP, wurden unter der Überschrift „Wider den undeutschen Geist“ zwölf Thesen herausgegebenen, welche schlussendlich auch gutes, brauchbares und ungutes, nichtbrauchbares Schriftwerk klassifizierten. Der „Schlump“, welcher den Krieg weder heroisiert noch die überlegene deutsche Haltung herausstellt, wurde dabei ebenfalls als zersetzendes Schrifttum in die Flammen geworfen.

Auch wenn die deutsche Kleinstadt, welche den Ausgangs- und Endpunkt der schlump’schen Abenteuer im I. WK darstellt, eindeutig Altenburg ist, nennt der Autor aus genannten Gründen ihren Namen nicht. Schlump heißt mit bürgerlichem Namen Emil Schulz und ist das Kind eines armen, hart arbeitenden Schneidermeisters und dessen Frau, welche in ihrer Jugend lebhaft, schelmisch und bildhübsch gewesen ist; Eigenschaften, welche Schlump von seiner Mutter geerbt hat.

Schlump, bei Kriegsausbruch 1914 gerade einmal 16 Jahre alt, ist natürlich lebensunerfahren und in mancherlei Hinsicht naiv. Sein Reifen und Erwachsenwerden sind in den kommenden Monaten und Jahren fast ausschließlich durch den Krieg geprägt, in welchen er sich abenteuerlustig und fasziniert von heldenhafter Verklärung des Kriegsgeschehens mit 17 Jahren freiwillig melden wird. Schlump tanzt hinein ins Leben und zeigt lange Leichtigkeit; auch dann als er die erschütternde Brutalität des Krieges bereits mit allen seinen Sinne erfasst hat, es ihm aber scheinbar gelingt um seinen Geist und seine Gefühlswelt eine Art Schutzmantel zu hüllen.

Die überlebenswichtige Leichtigkeit, welche den Schlump auch furchtbarste Szenarien sinnloser, roher Gewalt mental scheinbar unbeschadet überstehen lässt, bezieht er insbesondere aus seinen Liebeleien mit etlichen jungen Frauen und Mädchen. Er ist in Liebesdingen ein Pragmatiker, trauert keiner hinterher und zeigt sich offen für allerlei amouröse Abenteuer.

Dem Autor, Dr. Grimm, wird in einigen Rezensionen eine Bezugnahme zu Grimmelshausens „Simplicissimus“ nachgesagt. Diese habe ich nicht erkannt, denn der Simplicissimus verliert sich schnell aus der Realität des dreißigjährigen Krieges in eine utopische Weltreise mit wundersamen Abenteuern, bei denen er Marco Polo locker in den Schatten stellt. Gleichwohl eskaliert auch die Handlung beim „Schlump“ im rasanten Tempo – vom kleinen, frechen Schuljungen geradewegs zum Kriegsveteranen in härtesten Gefechten. Und, hier einer unter mehreren markanten Unterschieden zu „Im Westen nichts Neues“, findet der Held im Schlump nicht den Tod, sondern zu einem guten Ende.

Die größte Analogie empfand ich beim Lesen zwischen „Schlump“ und „Den Abenteuern des braven Soldaten Schwejk“. In beiden Geschichten nutzen die Autoren eine einfache Sprache. Das Schelmische ist in beiden Romanen nicht zu übersehen. Vom „Schwejk“ Autor Hasek ist jedoch bekannt, dass er seinem Werk und seinem Titelhelden Schwejk weit mehr Ernsthaftigkeit mitgab, als es in der späteren, durchweg lustig gehaltenen Verfilmung mit Heinz Rühmann vermittelt wurde. Welche ernsthaften und/oder schelmischen Botschaften Dr. Grimm mit dem Schlump tatsächlich mitteilen wollte, das bleibt dann eben der Mutmaßung des Lesers überlassen.

Nicht nur die Stadt Altenburg bleibt namentlich ungenannt und der Autor verhüllt sich in ein Pseudonym; auch die Geschichte des Schlump selbst ist in der dritten Person über ihn erzählt und nicht aus der Ich-Perspektive … es zeigt die deutlichen Bemühungen des Autors nicht erkannt zu werden.

Der Leseabend bei Schnuphase – ein toll gestaltetes Event

Bekannt war mir, dass die Altenburger „Schnuphase`sche Buchhandlung“ einmal pro Monat einen Leseabend durchführt, bei welchen ganz unterschiedliche Bücher vorgestellt werden. Wegen der engen Verbindung des Autors Dr. Hans Herbert Grimm und der Stadt Altenburg, welche sich im Roman „Schlump“ so erkennbar widerspiegelt, empfahl ich das Buch zur Vorstellung bei einem Leseabend. Die Reaktion seitens der Mitarbeiter: „Gerne. Stellen Sie es doch selbst vor.“

So kam es und in der angenehmen Atmosphäre eines zahlreich anwesenden, interessierten Publikums waren die Abenteuer des Schlump im I. Weltkrieg für die einen die gern angenommene Wiederholung einer bekannten Geschichte, für die meisten jedoch eine – je nach Handlungsverlauf – mit Spannung, Lachen und Betroffenheit aufgenommene Erstberührung. Die durchweg positiven Reaktionen und nachfolgende Gespräche machten deutlich, dass es sich lohnt den reichen Schatz an Schriftwerken, welchen lokale und regionale Autoren uns hinterlassen, immer wieder zu heben und lebendig zu halten.

Obwohl der Autor seinen Roman in mehrere Bücher untergliederte, bot sich zur Vorstellung das Vorlesen einiger ausgesuchter Passagen an.

In Beachtung von Urheber- und Vervielfältigungsrecht wird an dieser Stelle auf die Wiedergabe der vorgelesenen Passagen verzichtet.

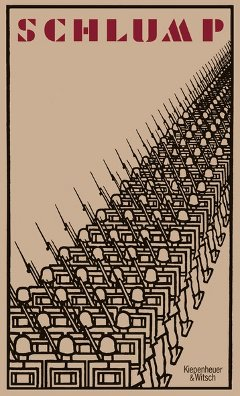

Für jeden Interessierten, der es nachvollziehen möchte: Der Buchvorstellung zugrunde lag die Druckausgabe des Verlags Kiepenheuer & Witsch aus Köln in der ersten Auflage von 2015. Die ISBN lautet 978-3-462-04842-1.

Vorstellung und Vorlesung

1. Passage – Johanna – das erste Mädchen, die erste Liebe (Seite 9)

Schlump ist mit einem Freund beim Tanzabend, ohne Chance gegen die älteren 20-jährigen Burschen ein reiner Zuschauer. Am Ende einer 15-minütigen Tanzpause, in der die Mädchen kurz aus dem Tanzlokal an die frische Luft gehen, treffen diese auf Schlump …(ab hier Lesetext)

2. Passage – Wie aus Emil Schulz der Schlump wird (Seite 12)

Emil ist mit Schulkameraden auf dem Weg vom Unterricht nach Hause und treibt wie immer als Rädelsführer allerlei Schabernack. An diesem Tag kamen sie über den Marktplatz … (ab hier Lesetext)

3. Passage – Schlump wird Kommandant von drei Ortschaften (Seite 22)

Gegen den elterlichen Willen, fasziniert von einer romantisierten Vorstellung über das Soldatenleben, meldet sich Schlump mit 17 Jahren als Freiwilliger beim Reichsheer und wird Infanterist. Er durchläuft eine harte Ausbildung, in welcher er erstmals die eklatanten Unterschiede zwischen Vorgesetzten und Untergegeben zu spüren bekommt. Nach erfolgter Grundausbildung wird er vom Übungsplatz Altengrabow nach Frankreich verlegt, wo die frisch eingetroffenen Rekruten hinter der Kampflinie noch härtere, noch schikanösere Ausbildungen durchlaufen. Da wird er unerwartet zu einem Vorgesetzten gerufen … (ab hier Lesetext)

4. Passage – Marie – Verlockung & Enttäuschung für Schlump (Seite 38)

Schlump, trotz seiner 17 Jahre, gewinnt mit seiner menschlichen Art schnell das Vertrauen der Franzosen „seiner“ drei Dörfer. Sein Wirt, Monsieur Doby, berät ihn fast väterlich in landwirtschaftlichen Angelegenheiten, mit den Männern und Burschen hat er ein gutes Auskommen, seinen vorgesetzten Dienststellen arbeitet er fleißig und gewissenhaft zu; aber viele junge französische Mädchen himmeln ihn an. Ein französischer Landwirt, Monsieur Bartolome, hat Schlump regelmäßig zu berichten über vorhandenes Saatgut, eingefahrenes Heu, Verfügbarkeit von Getreide und Kartoffeln usw. Eines Tages erscheint jedoch nicht Bartolome, sondern Marie … (ab hier Lesetext)

5. Passage – Menschlichkeit gegenüber Madeleine (Seite 45)

Es herrscht Kriegsrecht und die französische Bevölkerung lebt mit straffen Restriktionen. Fehlverhalten steht unter Strafe und Schlump, in seinem Amt als Ortskommandant, hat das geltende Recht durchzusetzen. Es kommt zu einer Zuwiderhandlung und im Festsetzen des Strafmaßes zeigt Schlump sein Wesen von Barmherzigkeit und Menschlichkeit … (ab hier Lesetext)

6. Passage – Entbehrungen im Fronteinsatz (Seite 90)

Das bequeme Leben als Ortskommandant von Loffrande war also zu Ende. Schlump wurde wieder einer Infanterieeinheit zugeteilt und die Soldaten marschierten in Richtung Front. Auch das Exerzieren und Üben wurden wieder harte Tagesroutine, ebenso wie das Schanzen beim Ausheben und Ausbessern von Schützengräben unter Feindfeuer. Es war unklar was härter ist – das Exerzieren unter dem Kommando unerbittlicher Feldwebel und Unteroffiziere, das Schanzen von Stellungen im winterhart gefrorenen Boden unter feindlichem Beschuss oder das Marschieren mit aufgescheuerten Knöcheln und Schmerzen am ganzen Körper. Unterbringung und Verpflegung der einfachen Soldaten waren katastrophal, so dass ein Regenerieren kaum möglich war … (ab hier Lesetext)

Passage 7 – gelöste Notdurft-Probleme (Seite 114)

Als Infanterist gehört Schlump zu jenen, welche am meisten dem feindlichen Beschuss ausgesetzt sind, am geringsten Schutz davor haben und am wenigsten zurückschießen können. Infanteristen bilden die erste Linie, sind die ersten Abwehrkämpfer gegen feindlichen Angriff sowie auch die ersten, welche die stark geschützten Linien des Gegners todesverachtend anzugreifen haben; sie zahlen immer den höchsten Blutzoll. Dazwischen stehen sie auf vorderstem Posten und spähen und lauschen hinüber zum Feind, falls dieser einen Angriff unternimmt. So steht auch Schlump auf Posten, wird dabei von einem menschlichen Bedürfnis heimgesucht … (ab hier Lesetext)

Passage 8 – anhaltender Kampf und Zerstörung (Seite 147)

Als Schlump zum ersten Mal an die Front kommt, da erscheint es ihm unvorstellbar, dass zehntausende Gefallene beider Seiten in den erkennbaren Massengräbern liegen sollen; zu überdimensional und abstrakt wirkt dieser Eindruck auf ihn.

Monate später – Franzosen, Engländer und Amerikaner dort, Deutsche hier – Offensiven und Gegenoffensiven bringen keine Veränderung im kräftezehrenden Stellungskrieg. Das Land ist zerstört und unzählige Soldaten auf beiden Seiten sind gefallen. Mineure versuchen tief in der Erde Gänge unterhalb der feindlichen Stellungen zu graben, um diese in die Luft zu sprengen. Manchmal sind diese uniformierten Maulwürfe erfolgreich, manchmal werden sie in ihrer unterirdischen Arbeit aufgeklärt und durch den Gegner im selbst gegrabenen Gang zersprengt und begraben … (ab hier Lesetext)

Passage 9 – Gefangennahme eines Engländers (Seite 175)

Schlump trifft mehrere Menschen unterschiedlichen Charakters. Einer von ihnen ist Michael Quellmalz, genannt Michel. Michel ist ein erfahrener Veteran und Haudegen. Mit List und Mut gelang ihm bisher sein Überleben und so sicherte er sich einen Sonderstatus bei Vorgesetzten und Kameraden. Als die deutsche Heeresleitung von einer möglichen bevorstehenden Großoffensive der Engländer hört, möchte man diese Informationen durch einen Gefangenen bestätigt haben. Michel meldet sich freiwillig für diesen Einsatz und Schlump wird ihn dabei begleiten. Noch vor dem Morgengrauen robben und kriechen beide Soldaten unerkannt bis zu den englischen Schützengräben vor … (ab hier Lesetext)

Passage 10 – Deutsche Gegenoffensive (Seite 180)

Der englische Großangriff wurde unter hohen deutschen Verlusten abgewehrt; die Verluste der Engländer waren noch höher. Die deutsche militärische Führung befiehlt eine Gegenoffensive, weil man das Momentum nutzen muss, den kopflosen Feind endlich überrollen und aus seinen Stellungen werfen, koste es was es wolle. Bevor die Infanterie stürmt, da hat die Artillerie den Angriff vorzubereiten, indem sie mit schwerem Feuer die feindlichen Stellungen bestreicht … (ab hier Lesetext)

- Schlump hält sich weiter im Kampf, während die meisten seiner Kameraden sterben. Er wird verwundet und kommt ins Lazarett, bändelt wieder mit Mädchen an und lernt immer besser sich mit listigen Tricksereien die eine oder andere Vergünstigung zu verschaffen. Man schickt ihn erneut an die Front und wieder wird er verletzungsbedingt zur Genesung nach hinten geschickt. Einmal darf er auf Heimaturlaub und trifft dabei auf Johanna, jenes Mädchen von dem Tanzabend, bevor er sich freiwillig zum Kriegsdienst meldete. Sein Vater, ausgezehrt und entkräftet, stirbt unterdessen, während seine Mutter ihm weit weniger geben kann, als es ihr liebendes Mutterherz gern täte.

Passage 11 – Gack, der fanatisierte Student (Seite 306)

Schlump ist der Front entkommen, hat sich wegen seiner Verwundung, seiner französischen Sprachkenntnisse und seines Geschicks für eine Art Buchhaltertätigkeit in der hinteren Etappe in einer Schreibstube etablieren können. Da wird ihnen eines Tages der 28-jährige Student Gack zugeordnet, der eben erst frisch einberufen wurde und keinerlei Fronterfahrung besitzt. Gack ist beseelt von der deutschen Sache und glühender Patriot. Bei Schlump, der zig fachen Tod und Verwundung miterlebte, trifft er auf volles Unverständnis. Der hochstudierte, aber kriegsunerfahrene Gack ist dadurch gereizt und hält dem Schlump eine flammende, pathetische Rede über Krieg, Leiden müssen und Volksgröße … (ab hier Lesetext)

- Irgendwann ist der I. WK für Deutschland verloren und eine Revolution erfasst das Land. Kaiser Wilhelm II., welcher unzählige Landsleute in den Krieg getrieben und sterben lassen hat, flieht selbst über Belgien in die Niederlande ins Exil. Schlump macht sich schlussendlich auf die Heimreise, welche sich aus Frankreich heraus äußerst kompliziert, langwierig und abenteuerlich gestaltet. Es gibt viel mehr Soldaten, welche zurück nach Hause strömen wollen, als verfügbare Transportmittel.

Passage 12 – Heimkehr (Seite 333)

Schlump jedoch findet seinen Weg und es hat etwas vom „Hans im Glück“. Denn zwischenzeitlich gelang es ihm mit durchtriebener Schlauheit auch aus dem Kriegsgeschehen ein kleines Vermögen zu ergaunern, welches er jedoch durch seine gleichfalls bestehende unachtsame Leichtigkeit wieder verlor. So steht er völlig mittellos, aber zumindest körperlich unversehrt kurz vor dem Erreichen der Heimat … (ab hier Lesetext)

Ein Wort zum Nachwort

Der nicht unbekannte Literaturkritiker Volker Weidemann, unter anderem tätig gewesen bei der Frankfurter Allgemeinen, als Moderator des „Literarischen Quartett“ im ZDF und als Professor an der Washington University in St. Louis, schrieb für den Schlump ein umfassendes Nachwort, welches es dem Leser erlaubt die Autor Dr. Hans Herbert Grimm besser kennenzulernen.

Wie so viele andere auch, trat Dr. Grimm zu Zeiten der NS Herrschaft in die NSDAP ein. Das erlaubte ihm und seiner Familie, anstelle von Flucht und Neuanfang in einem fremden Land, die Fortsetzung des gewohnten Lebens, ihm die weitere Ausübung seiner Lehrtätigkeit. Im II. WK diente er wiederum an der Westfront, dieses Mal als Dolmetscher.

Doch geriet ihm seine NSDAP Mitgliedschaft in der gerade gegründeten DDR zum Verhängnis. Obwohl auch durch Angehörige seiner Schülerschaft die antifaschistische Haltung und seine Ablehnung der Nationalsozialisten bestätigt wurden, auch der damalige Landrat sich persönlich für Dr. Grimm einsetzte, fiel er bei der neuen politischen Führung in Ungnade.

Dr. Grimm durfte in der DDR nicht mehr unterrichten. Für etwa ein Jahr erhielt er eine Anstellung als Dramaturg am Altenburger Theater, bis auch die Kulturpolitik massiv verschärft wurde. Danach arbeitete er in einer Sandgrube.

Anders als sein Freund und Lehrerkollege Friedrich Wilhelm Uhlig, zuletzt Schuldirektor am Karolinum in Altenburg, wurde Dr. Grimm nicht verhaftet und nicht durch die sowjetischen Besatzer im weiterbetriebenen KZ Buchenwald interniert.

Im Sommer 1950 wurde Dr. Grimm durch die Behörden der DDR nach Weimar bestellt. Er hat niemandem erzählt, was dort mit ihm geschah und besprochen wurde. Am 5. Juli 1950 kehrte er zu seiner Familie nach Altenburg zurück. Zwei Tage später nahm er sich in seinem Haus das Leben.